La vigna era di moda. E regnavano gli autoctoni, che ispiravano molte e diverse vinificazioni

di Pietro Stara

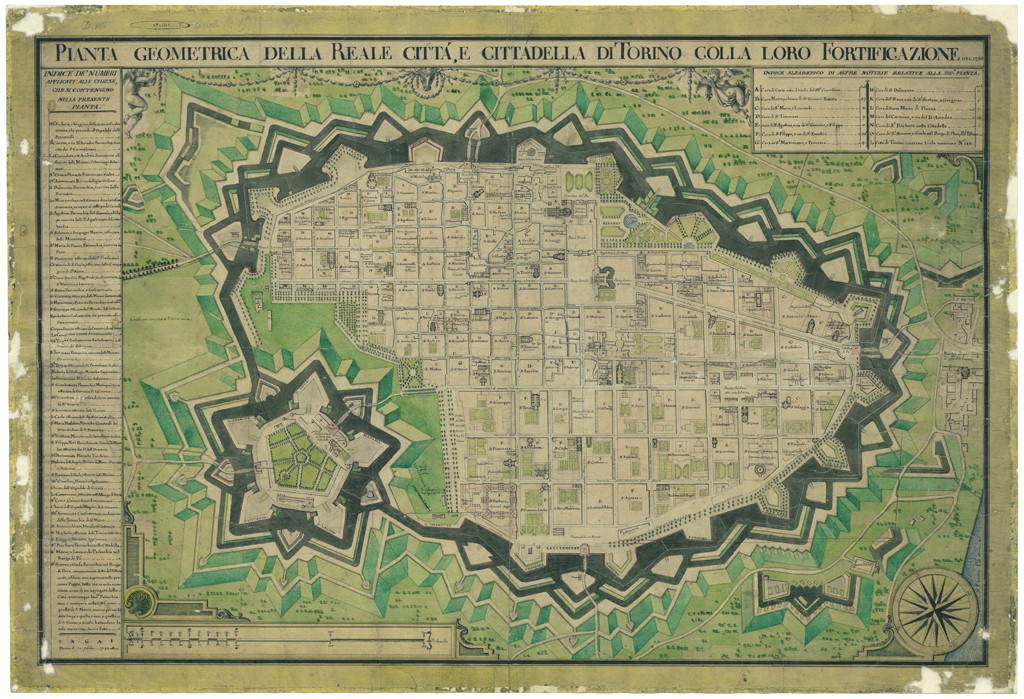

Dal XVI secolo la collina torinese serviva da rifugio alla calura estiva e da villeggiatura per le famiglie nobiliari: vecchia aristocrazia e nuove borghesie facevano a gara per acquistare o farsi costruire la vigna1 (così chiamata la casa di campagna), segnando l’ascesa e il declino non solo dei destini personali, ma anche di intere classi sociali e delle loro nuove fortune. In collina dimoravano i soldi della città2.

E fu di quella collina (montagna si diceva, anche se non saliva oltre i 400 d’altitudine), alla sinistra del Po e delle sue vigne che Gio Battista Croce3, gioielliere di casa reale nonché produttore in proprio di vino e possessore della vigna di Candia, nella zona antica conosciuta come Monveglio o Montevecchio ai piedi della Val Salice, nel 1606 descrisse le uve e i vini4: la miglior uva bianca della collina torinese era, secondo Croce, il moscatello bianco che andava immediatamente portato al torchio, pigiato coi piedi e di cui, infine, veniva raccolto il succo.

La restante uva veniva pressata, messa nei bottali e lasciata fermentare a lungo. Quando il livello scendeva si rabboccava con un vino di fattura simile dell’anno precedente, quasi si trattasse di un moderno Porto.

Come il moscatello bianco anche la malvagìa era un’uva da vini secchi.

Al contrario l’erbalus4, la vernaccia, il nebiol bianco e il cascarolo5 producevano vini dolci. Il nebiol, dal raspo verde e dagli acini piccoli e tondi, spesso ricoperti di nebbiosa pruina mattutina, era la regina delle uve nere, a cui seguivano il mostoso6, il rossetto7, il cario, la grisa maggiore8 ed il neretto.

Il cario, per la prima volta menzionato in questo scritto di Croce, corrisponde all’uva cari che poi è l’uva pelaverga di Saluzzo o pelaverga di Pagno (Val Bronda), diffusa anche nella zona del Chierese, da non confondersi con il pelaverga piccolo dei dintorni di Verduno, che è un altro vitigno, né con il peilavert canavesano e biellese (colline di Salussola e Cavaglià) che corrisponde al neretto duro.

Gio Battista Croce descrisse dei vini e del modo di farli, del delicatissimo vino Griso “vago di colore e delicatissimo al gusto”, della Sostratta (mère-goutte francese, ovvero il mosto ottenuto dalla premitura delle uve nel tino prima di essere passate sotto torchio), dei modaioli chiaretti, dei vini craticulati (pigiati sotto graticole di ferro), dei vini di paglia, quelli dolci.

Tra questi spiccava il vin Tortu fatto con uve stramature lasciate sui tralci che venivano torti in modo da non portare più nutrimento al frutto, del miglioramento dei vini di Agostino Gallo, delle crespie, vini frizzanti dolci ottenuti per rifermentazione, che facevano increspare le ciglia.

E, per finire, dei vini chiappati, quelli insomma annacquati, meno nobili, ma con una grande storia alle spalle.

PIETRO STARA

Pietro Stara dimora e lavora a Genova. Ha collaborato lungamente con il blog Intravino e ne ha uno proprio: vinoestoria. Ha scritto un libro di storia del vino, Il discorso del vino: origine, identità e qualità come problemi storico-sociali per i tipi della Zero in Condotta di Milano e ha collaborato con alcune riviste cartacee: «SpiritodiVino», «Millevigne», «Pietre Colorate».

Insegna Antropologia nel Master di Wine Culture e Communication presso l’Università di Scienze Gastronomiche di Pollenzo (Bra).